Kaiserburg | Nürnberg

Erhaben auf einem Sandsteinrücken thront die Nürnberger Burg oberhalb der Altstadt als nördlicher Teil der Nürnberger Stadtbefestigung. Ihre für das Stadtbild prägende Silhouette macht sie zum Wahrzeichen der Stadt Nürnberg. Sie gehört zu den bedeutendsten Wehranlagen Europas.

Als bedeutendstes Bauwerk der Stadt gehört sie zur Historischen Meile von Nürnberg. Wirkt sie auch wie eine geschlossene Anlage, so handelt es sich tatsächlich um drei voneinander getrennte Komplexe, der eigentlichen Kaiserburg, der Burggrafenburg und die sogenannten Reichstädtische Bauten. Die frühesten baulichen Spuren konnten auf die Zeit um 1000 n.Chr. datiert werden, frühere schriftliche Quellen fehlen.

Ganz egal, ob die Burg in den frühen Zeiten ihrer Erbauung unter den salischen Burgherrn, gefolgt ab 1138 von den Staufern, die wiederum um 1190 von den Hohenzollern abgelöst wurden, zwischen den Burggrafen und dem Bürgertum der Stadt bestand von je her eine Rivalität. Die Nürnberger selbst ließen nichts außer Acht, um die Burggrafen von der Kaiserburg fern zu halten. Letztlich besetzten die Nürnberger selbst die Burg, die 1420 von bayrischen Truppen zerstört wurde.

Seither befindet sich die Nürnberger Burg vollständig in der Obhut der Stadt. Sie sahen die ehemalige Kaiser- und Burggrafenburg als ihre Burg an. Somit wurde die Burg wie selbstverständlich in die Stadtbefestigung einbezogen. Ihrer Wehrhaftigkeit ist es zu verdanken, dass die Burgmauern selbst dem anstürmenden Kriegsvolk des 30jährigen Krieges stand hielt. Die Stadt und die Burg wurden damals nicht erobert.

In der Folgezeit verlor die Burg sowohl ihre militärische als auch politische Bedeutung. Erst nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten wurde die Burg als symbolträchtige Kulisse wieder entdeckt und baulich gefördert. Es war wieder mal die Initiative der Nürnberger selbst, welche für die Wiederherstellung der im 2. Weltkrieg schwer beschädigten Burg in ihrer historischen Form sorgten.

Seit 2013 ist die Burg im touristischen Konzept der Stadt Nürnberg fest eingebunden. Heute befindet sich das Bauwerk im Eigentum der Bayerischen Schlösserverwaltung. Neben Amts- und Museumsgebäuden werden einzelne Bauten für Festveranstaltungen und Staatsempfänge genutzt. Mit 355 Betten ist die in der ehemaligen Kaiserstallung untergebrachte Jugendherberge eine der größten und modernsten Deutschlands.

Es war von jeher eine Zäsur, ein Denkmal von nationalem Rang den Ansprüchen der neuzeitlichen Lebensweise zu zuführen.

Ab 2018 steht den Besuchern ein Café zur Verfügung. Die neue Gastronomie übernimmt die Räumlichkeiten im Sekretariatsgebäude, wo bisher die Verwaltung saß. Der Betriebshof muss weichen und wird künftig auf die Bastei hinaus verlagert.

Im Hinblick auf neue Besucherströme nimmt die zuständige Bayerische Schlösserverwaltung viele Millionen in die Hände, um die Erwartungen zu erfüllen. Ebenfalls mit Spannung verfolgen die Archäologen die Umbaumaßnahmen. Bei ähnlichen Grabungen und Umbauten der letzten Jahre waren deutliche, weiterführende Hinweise auf die Zeit vor 1000 n.Chr. freigelegt worden.

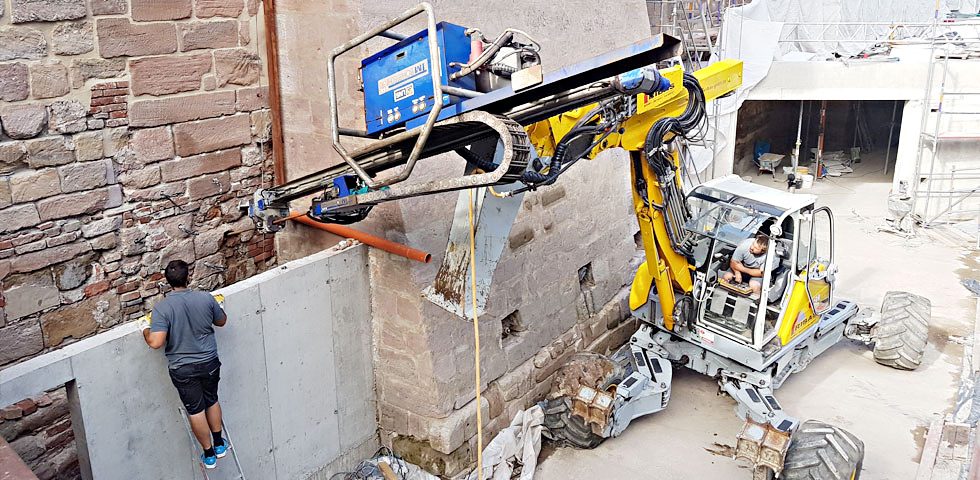

Der neue Betriebshof versteckt sich zwischen der westlichen Burgmauer und der Wehrmauer oberhalb des Burggrabens. Die neuen Fundamente grenzen unmittelbar an die hier ca. 15 m senkrecht aufsteigende Quadermauer des Kastellansgebäudes. Erkundungsbohrungen geben Auskunft über den ungefähren Verlauf des Baugrundes aus mittelhartem Sandstein und Faulfels mit einer ca. 1 m mächtigen Tonschicht. Die großen Fragezeichen stehen im Bereich der Auffüllungen und der Mächtigkeit der Mauerwerke.

Die Order des Bauamtsleiters war unmissverständlich: „kein unnötiges Risiko“ und „Sicherheit geht vor“. Mit dieser Weisung waren die Baubeteiligten gut beraten, handelt es sich hier doch um die Kaiserburg von Nürnberg, einem Denkmal von internationalem Rang.

Zur Sicherung des Baubestandes wurden von oben nach unten in drei Ebenen Rückverankerungen in den Fels getrieben, um das Ausknicken der Mauer zu verhindern. Der jetzt freiliegende Verlauf der Fundamentgründung auf dem Faulfels war mit Beton zu unterfangen. Bereichsweise griff man auf eine überschnittene Mikropfahlwand zurück.

Mit hohem Aufwand mussten die Wandvorlagen in folgender Reihenfolge ertüchtigt und unterfangen werden:

- Ertüchtigung

- Verfugung der Wand inkl. Hohlrauminjizierung

- Vernadelung der Wand- und Pfeilervorlagen

- Herstellung der oberen Ankerlagen

- Herstellung der mittleren Ankerlagen

- Ertüchtigung

- Kernbohrung quer durch Pfeilervorlagen

- Herstellung der Vertikalpfähle

- Bewehrung und Herstellung der Verteilerbalken über dem Fundament

- Unterfangung inkl. Rückverankerungen

- Erster Unterfangungsabschnitt unterhalb der Pfeilervorlage

- Abschnittsweise Unterfangung der restlichen Abschnitte

Die flächige Vernadelung der Wandvorlagen mit der dahinter liegenden Wand erfolgte nach der Hohlrauminjizierung im Raster von ca. 1 x 0,75 m. Als Nadelanker wurden Gewindestäbe M10 mit 2 x 4 Stück Muttern aus V4A-70 in Verbindung eines MG III Ankerverbundmörtels verwendet.

Zur Umsetzung des statischen Konzepts mussten die Spezialisten von RIBAS alle Register ziehen, die sich in den Sparten Spezialtiefbau und Mauerwerkssanierung bieten.

Infos

- Kunde: Bayerische Schlösserverwaltung

- Ort: Nürnberg, Bayern

- Bauzeit: 1,5 Jahre

- Leistungen: Baugrubensicherung, Rückverankerung, Pfähle, Bohr- und Verpressarbeiten, Erdarbeiten, Schreitbaggerarbeiten, Kernbohrarbeiten, Spritzbeton, Spritzverfugung